i buchi.

lasciarsi per me è fare i conti con i buchi.

ci siamo lasciati e la casa in cui abbiamo vissuto tanti anni si è riempita di buchi. l’assenza ha preso la forma di una libreria in cui mancavano qua e là dei libri, di un armadio pieno solo a metà, del vuoto lasciato dalle sue casse. la cosa che più mi ferisce è il foro del chiodino sopra al suo comodino, dove era appesa una piccola cornice di una fototessera di lui bambino e sua madre – ognuno ha la sua madonna.

vivo da mesi in uno spazio pieno di vuoti.

guardarli, non avere il coraggio di riempirli, di espandersi, di riprendersi gli spazi. osservare.

sono arrivata a dire delle cose a quegli spazi di colpo vuoti. a raccontare loro che non mi piacevano, ma che non riuscivo a rimediare. che avevo bisogno di starci insieme, di darmi il tempo di capire come gestirli e come riempirli.

fino al punto in cui quei buchi li fai tuoi. entrano e scavano.

e stamattina mi sono svegliata e mi sono detta:

sono cava.

ormai sono cava.

ho un gigantesco antro nella pancia, sotto il cuore, fino al sacro. lo sento. è tutto vuoto, lì. non ci sono farfalle né pipistrelli, non ci sono emozioni o movimenti. ho pensato alle formiche del cervello di buzzati, ho pensato che avrei tanto voluto sentirne il solletico sulle pareti della mia caverna. ho provato a concentrarmi, ma non c’era nessuna zampetta.

il silenzio, qualche eco quando i pensieri si fanno troppo forti.

la paura che non riuscirò mai a sentire, e che quello spazio rimarrà buio.

comela gabbia di joanna concejo in cui le farfalle sono scappate.

come ci si riprende la vita, quando i giorni sono mutilati?

quando fra sé e il mondo ci sono tutte le patine che allontanano, i divieti, le mascherine. quando non c’è libertà né leggerezza.

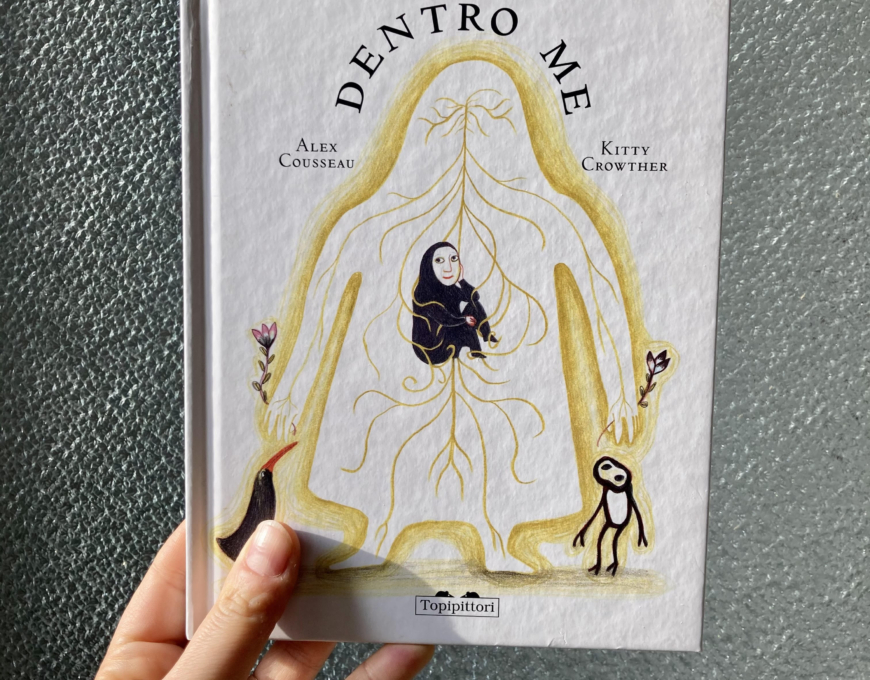

ho un libro e ce l’ho da anni. secondo me è il libro che è stato più tempo in assoluto sul mio comodino, lì, pronto. dove in utah tengono il libro di mormon.

Io non sono sempre stato io. Prima di essere me, non ero dentro me. Ero altrove. Altrove è tutto tranne me.

il processo di individuazione, la lotta contro le paure, il confronto con l’ombra, il vuoto, l’orco, è qualcosa che avviene tutti i giorni. non si diventa grandi un giorno. non si abbattono le paure una volta per tutte.

non esiste la sconfitta del lupo – e la paura di essere portati via da un uomo nero è rinegoziata tutti i giorni, insieme alla propria identità, ai propri desideri.

tutti i giorni, tutti i momenti, diventiamo veramente noi .

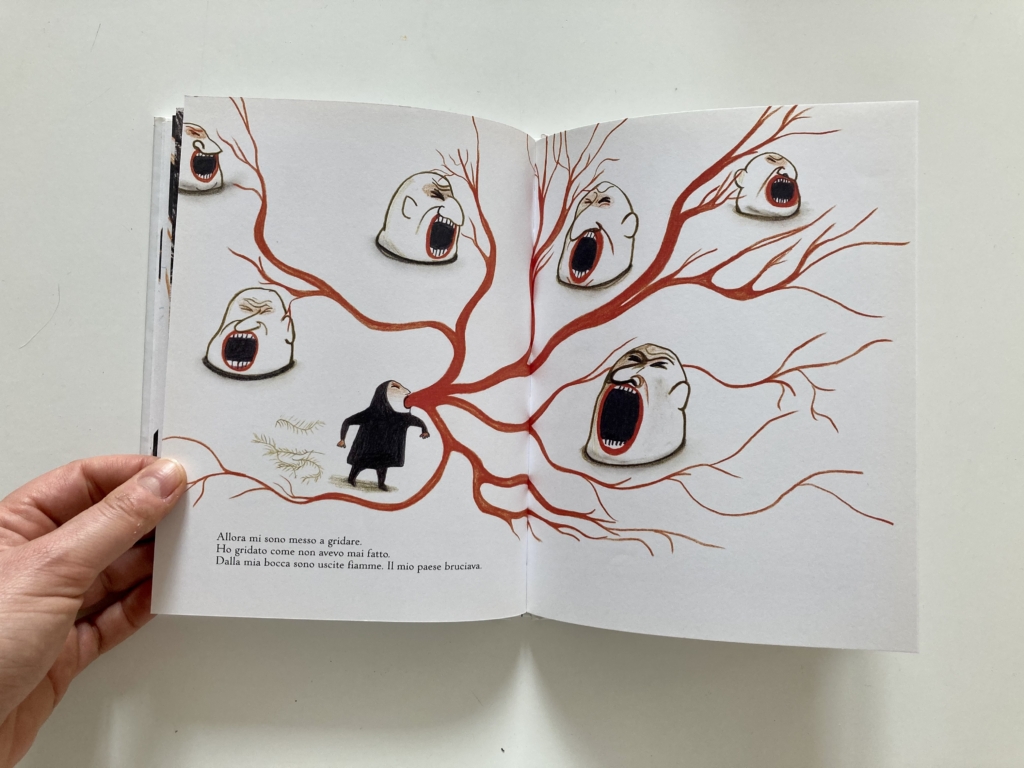

questo libro racconta del vuoti e della paura, del silenzio, del grido e del confronto con l’orco.

Ma dentro me, non ero io il re. Almeno, non ancora.Avevo nemici e guai dappertutto. Dentro me, era la notte

ogni sera si sfida l’orco. col buio.

chi fa rimbalzare più volte un sasso in un fiume di sangue, vince.

“me” vince sempre.

ma non vuole mangiare l’orco come potrebbe fare in qualità di vincitore, perché l’orco gli somiglia troppo. così, per non mangiarlo, lo spinge nel fiume di sangue.

il pieno e il vuoto sono così simili, in fondo. il serpente che si morde la coda, e non riesci più a distinguerne l’inizio e la fine. io e la mia paura, alla fine chi sono io se anniento lei? non sono io, forse, solo insieme all’orco? solo se ci alleiamo e lo mantengo da qualche parte, in quello spazio che diventa a volte più grande e a volte più piccolo, che mi sta nella pancia e col suo vuoto – mi riempie?

un giorno il “me” si fa mangiare dall’orco. si fa inghiottire dall’ombra. e lì trova un paese simile al suo mondo interiore, il silenzio, niente era cambiato.

così urla, urla e urla forte. urla di fiamme di sangue e anche quel suono fa paura.

un giorno, poco tempo fa, un mio amico mi ha chiesto: come sta il tuo cuore? e io gli ho risposto veloce, di getto, che non lo sapevo, che a volte glielo chiedevo al cuore ehi ma tu come stai? che lui non rispondeva, forse anche lui cercava le parole. forse è tutto così quiet and still e poi un giorno grido forte di sangue e di fiamme, e poi mi siedo così, sotto una pioggia e un arcobaleno.

il leggero e il pesante

siamo tornati dall’ospedale così, con una busta grande e grossa e piena di tecnologie che (speriamo forte) ci renderanno la vita più facile e leggera.

siamo andati dal nostro dottore bravo e grande e buono e disponibile e molto paziente (con me). lui lavora a cremona e quando andiamo dal diabetologo abbiamo da fare un pò di strada,

che è la strada dei pensieri e delle domande e delle paure e del sollievo e della gratitudine.

è una strada che per me è affastellata di rumori e vocine nel cervello e che jaume tende a riempire con trapper e bitches e yo.

ma oggi abbiamo cantato manu chao, cantato forte, riempito la panda di voci stonate.

pensavo che anche io cantavo manu chao da ragazzina, pensavo che avevo esattamente la sua età ed ero così cretina da cercare motivi per struggermi di nostalgie e di mali (si, va beh, poi la luna e il sole in 12° sicuramente hanno un peso).

guardavo jaume e la sua genuina leggerezza, nonostante il suo pancreas abbia abdicato al suo ruolo. guardavo i suoi occhi allungati, come quelli del suo babbo, un pò da volpe. degli occhi che hanno solo loro, più da animale che da essere umano. scaltri, diversi.

gli guardavo le mani e i polpastrelli bucati da una due mille glicemie. tutte quelle goccine di sangue che non so togliere dalle lenzuola e dalle federe.

ho ascoltato la sua voce cantare.

ho pensato a quella volta su un aliscafo che scivolava sul mare fra mazara del vallo e pantelleria, quell’estate in cui voi due avete perso i primi incisivi, e abbiamo pescato pesciolini e visto una murena. ho pensato alla leggerezza, alla pesantezza, alle lezioni americane di calvino, alla capriola di cavalcanti.

abbiamo portato a casa questa macchinetta nuova, poche centinaia di grammi che sono la speranza nostra.

jaume ha messo il medtronic 780, un nuovo microinfusore (dispositivo che eroga insulina in continuo) che dovrebbe essere veramente un upgrade nella gestione del diabete di tipo 1. lo scopriremo presto. nel frattempo pratichiamo speranza e fiducia, che non costano un cazzo e rendono i giorni migliori.

nel selciato che porta all’ingresso dell’ospedale abbiamo ringraziato il sistema sanitario nazionale, come una preghiera laica che sempre facciamo. ci ripetiamo che siamo fortunati, fortunatissimi e che dobbiamo impegnarci a difendere un sistema capace di garantire a tutti una cura.

poi è il momento del silenzio, generalmente quando torniamo. è quando io mi chiedo le cose sulla colpa, ma me le chiedo da sola perché io non vorrei mai mai mai pesare, né fare sentire i miei pensieri a jaume. a volte penso forte, così forte che ho paura che i pensieri si sentano e facciano rumore, e allora provo a distrarmi, a pensare al mare, al lavoro, a “che uccelli potrebbero mai fare il nido in quei cedri tristi e soli in piazza 5 giornate?”

ma io non so tanto governare i pensieri, e finisco a farmi le domande più dolorose.

ma noi, noi che ci siamo ammalati, noi che amiamo chi si ammala – che cosa dovevamo espiare noi? che cosa abbiamo fatto nella vita precedente? stiamo facendo bene? saremo leggeri, un domani, quando saremo altro? come si porta il peso di una malattia, che è una condanna?

entro in un labirinto di macerie e mi perdo e non so mai come posso uscire da lì.

per me al fondo del fondo c’è solo un PERCHE’? a cui no, non saprò mai dare una risposta e quel grumo di vischioso diventa solo colpa. l’unica risposta possibile è che è colpa mia, che si è ammalato perché dovevamo passare attraverso questa cosa.

e mi fa così paura però dirmelo.

e ogni volta che incontro un malato vorrei chiedergli “ma tu, ma tu come ti rispondi? ma tu, tu senti una colpa, sopra di noi?” e non ho mai il coraggio di chiedere, e nemmeno di raccontare veramente come mi sento perché mi pare di fare male e squarciare ferite e forse poi ognuno trova il modo suo, un piccolo equilibrio, un briciolo di risposte – e riesce ad andare avanti.

vorrei tanto sapere dare forma ai pensieri, respirare a fondo e riuscire a dirmi che esiste una casualità che colpisce alla cieca. ma invece io nel fondo non ci credo. e tutto quel male si fa condanna ad una colpa che ancora non ho individuato.

tutto lo sforzo dovrebbe essere quello di rendere le cose più belle le più pesanti. quelle che si ancorano sul fondo e rimangono lì sempre.

vorrei saper rendere le cose dolorose, eteree: dovrebbero arrivare, fare male, bruciare veloci e volare via molto lontano – lasciando piccole tracce e non crateri.

intanto trovo questa foto e rido. perchè a settembre jaume è andato ad un camp che ha organizzato il suo diabetologo grande e paziente in montagna per i bimbi e ragazzi diabetici. tre giorni per stare insieme e sapere che si è in un micromondo in cui tutti vivono la vita che vivi tu.

jaume è arrivato e ha incontrato due amici diabetici che conosce da quando si è ammalato. hanno deciso di andare a fare una passeggiata e hanno iniziato a camminare in montagna. poi hanno deciso di arrivare in vetta. poi intanto si faceva tardi e il dottore grande e paziente non era neanche stato avvertito del loro progetto storto. va beh. loro sono arrivati in cima, hanno avuto molto freddo, il doc li ha giustamente cazziati e loro sono stati molto felici e jaume mi ha mandato questa foto, di tre ragazzini che si smazzano questa malattia pesante, che decidono di scalare una montagna e arrivano in cima.

e io provo tanta stima, tanta. e amore per loro, per le loro famiglie, per chi riesce a dare forma al dolore, ridere, ad essere leggero, a farci i conti.

silenzio intorno spazio dentro

4 settimane di reclusione e zona rossa, 2 gemelli adolescenti, 1 fidanzato rianimatore, 90 mq di casa.

pane anarchia susan sontag informaconfede.

siamo andati a camminare di sera io e i ragazzi e siamo arrivati in piazza duomo ed eravamo solo noi tre e l’esercito

ed era bellissimo e pauroso e abbiamo proprio detto: “oggi è il 12 marzo 2020 e per tutta la vita ricorderemo di essere scappati di casa nel vuoto per camminare e di essere arrivati davanti al duomo e di esserci sentiti piccoli e soli e straniti”.

quando è opaco.

sono giorni così strani e così quasi diluiti

hanno cambiato consistenza e colore

è tutto come liquido lento forse immobile

è come una foto di ghirri così perfetta a volte un pò opaca delicata vuota

una realtà di vetro che poi se la tocchi si rompe – o ti rompi tu?